「認知症の母が急にデイサービスを嫌がるようになって困っている」「以前は楽しく通っていたのに、最近は行くのを拒否するようになった」「認知症が進行してから、デイサービスの日は朝から大騒ぎになる」

認知症の方のデイサービス拒否は、一般的な拒否とは異なる特殊な背景と対応が必要な問題です。認知症による脳の変化が、環境への理解や感情のコントロールに大きな影響を与えるため、通常の説得や対応では解決が困難な場合が多いのです。

認知症の方がデイサービスを嫌がる理由を正しく理解し、症状に合わせた専門的なアプローチを取ることで、本人の不安を軽減し、安心してサービスを利用してもらうことが可能になります。この記事では、認知症特有のデイサービス拒否メカニズムを詳しく解説し、医学的知見に基づいた対応方法をお伝えします。

認知症特有のデイサービス拒否の背景と症状

認知症によるデイサービス拒否は、脳の器質的変化に基づく複雑なメカニズムがあります。単なる「わがまま」ではなく、認知症の症状として理解することが重要です。

認知機能低下による状況把握困難と不安の増大

認知症の方がデイサービスを嫌がる最も根本的な理由は、認知機能の低下により周囲の状況を正確に把握することが困難になることです。

健常な高齢者であれば、「今日はデイサービスの日」「お迎えの車が来る」「昼食を食べて夕方帰ってくる」という一連の流れを理解し、心の準備をすることができます。しかし、認知症の方では記憶障害や実行機能障害により、この理解が困難になります。

朝、家族が慌ただしく準備をしている様子、普段と違う服を着せられること、知らない人(送迎スタッフ)が迎えに来ること。これらすべてが認知症の方にとっては「予期しない出来事」として認識され、大きな不安と混乱を引き起こします。

中等度以上の認知症になると、デイサービスという概念そのものを理解することが困難になります。「なぜ家を出なければならないのか」「どこに連れて行かれるのか」「いつ帰れるのか」といった基本的な疑問に対する答えを記憶し、理解することができなくなるため、毎回が「初めての体験」のような恐怖を感じることになります。

このような認知機能の変化を理解せずに、「前は行けていたのに」「わがままを言っている」と捉えてしまうと、適切な対応を取ることができません。認知症の方の拒否は、脳の器質的変化に基づく合理的な反応であることを理解することが重要です。

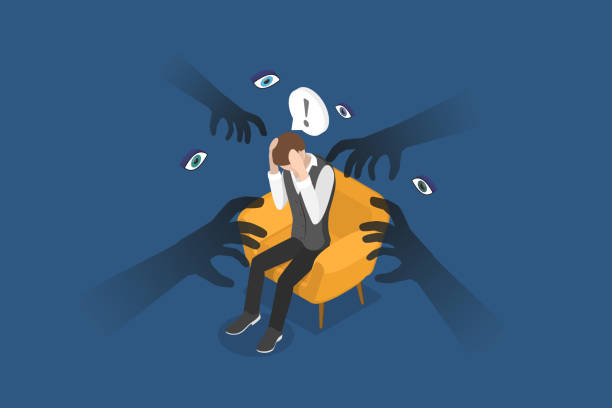

被害妄想や誤解が生み出すデイサービスへの恐怖心

認知症の進行に伴い、被害妄想や誤解に基づく思い込みが強くなることがあります。これらの症状がデイサービス拒否の背景にある場合、家族にとって理解しにくい強い拒否反応を示すことがあります。

よくある被害妄想のパターン

物を取られる妄想:デイサービスで「大切なものを盗まれる」と思い込む

人に悪いことをされる妄想:スタッフや他の利用者から「いじめられる」「ばかにされる」と感じる

家に帰れない妄想:「デイサービスに行ったら二度と家に帰れない」「施設に入れられてしまう」といった恐怖心

これらの妄想は、認知症による脳の変化が引き起こす症状であり、本人にとっては現実として体験されています。家族や周囲が「そんなことはない」と否定しても、本人の恐怖心は軽減されません。

また、過去の病院受診や入院の記憶と混同して、デイサービスを「病気の人が行く場所」「具合の悪い人が行く場所」と認識し、「自分はまだそこまで悪くない」という思いから拒否することもあります。

記憶障害と時間感覚の混乱による拒否反応

認知症による記憶障害と時間感覚の混乱は、デイサービス拒否の重要な要因となります。

また、前回のデイサービスでの楽しい体験も記憶に残らないため、「楽しい場所だった」という安心感を蓄積することができません。一方で、嫌な感情や不安感は、具体的な記憶がなくても漠然とした恐怖として残ることがあり、これが拒否感につながります。

認知症の方は時間の概念が曖昧になるため、デイサービスの利用時間を正確に理解することができません。「朝出かけて夕方帰る」という説明をしても、「いつまで」「どのくらい」といった時間的な見通しを持つことができないため、不安が増大します。

エピソード記憶の断片化により、楽しい活動の記憶は失われやすく、嫌だった瞬間や不安だった瞬間の記憶だけが残ることがあります。記憶障害の特性を踏まえた対応が必要ですね。

認知症の方のデイサービス拒否への専門的対応策

認知症の症状を正しく理解したうえで、専門的なアプローチを取ることが重要です。一般的な説得方法では効果が期待できないため、認知症の特性に合わせた対応が必要となります。

認知症の段階別アプローチと個別ケア計画

認知症の方のデイサービス拒否への対応は、認知症の段階(軽度・中等度・重度)に応じて異なるアプローチが必要です。

軽度認知症(MCI~軽度)の対応

・視覚的な情報を活用:写真や図を使ってデイサービスの内容を説明

・時間の見通しを明確に:「朝9時に出かけて、夕方4時に帰ってきます」

・本人の関心事と結びつける:「お友達に会えますよ」「美味しいお昼ご飯が食べられます」

・選択肢を提示:「今日行くか、明日行くか選んでください」

中等度認知症の対応

・馴染みのあるスタッフとの関係構築

・ルーティン化による慣れの形成

・本人のペースを尊重した段階的な慣らし

・感情に訴える声かけ:「みんなが待っていますよ」「楽しいことがありますよ」

重度認知症の対応

・身体的な接触による安心感の提供

・馴染みのある音楽や匂いの活用

・本人のペースに完全に合わせた対応

・強制は避け、嫌がる時は無理をしない

安心感を与える環境づくりと専門スタッフとの連携

認知症の方がデイサービスを利用する際の不安を軽減するには、物理的・心理的な環境づくりが重要です。

認知症専門のデイサービスでは、以下のような専門職種との連携が重要です。認知症ケア専門士・認知症介護指導者は認知症の症状に応じた適切なケア方法の提案やBPSD(行動・心理症状)への専門的対応を行います。

看護師は健康状態の管理と服薬支援、医療機関との連携調整を担当し、機能訓練指導員は認知症の進行予防のための訓練プログラムや身体機能維持のためのリハビリテーションを提供します。

これらの専門職種が連携することで、認知症の方一人ひとりに最適なケアを提供し、デイサービス拒否の軽減につなげることができます。

BPSD(行動・心理症状)を考慮した対応技術

BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)は、認知症に伴う行動・心理症状で、デイサービス拒否の重要な背景となることが多いです。

認知症介護家族のストレス軽減と支援体制

認知症の方のデイサービス拒否は、介護家族にとって大きな心理的負担となります。適切なサポート体制を構築し、介護者の燃え尽き症候群を予防することが重要です。

介護者の心理的負担と燃え尽き症候群の予防

認知症の方のデイサービス拒否は、介護家族にとって大きな心理的負担となります。毎回の説得や対応に疲弊し、最終的には介護者自身が燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥るリスクがあります。

レスパイトケアと専門相談サービスの活用

認知症介護では、介護者の休息(レスパイト)が非常に重要です。特にデイサービス拒否があると、介護者の負担が増大するため、積極的にレスパイトケアを活用する必要があります。

認知症介護では、専門的な知識と経験を持つ相談員のサポートが不可欠です。認知症疾患医療センターでは診断・治療だけでなく介護方法の相談も受け付けており、認知症初期集中支援チームでは家庭訪問による相談やアドバイスを受けられます。

家族と医療・介護チームの協働体制づくり

認知症の方のデイサービス拒否を解決するには、家族だけでなく、医療・介護の専門職が連携したチーム対応が重要です。

協働体制の構成メンバー

医療チーム:主治医(認知症専門医)、看護師、薬剤師

介護チーム:ケアマネジャー、デイサービススタッフ、訪問介護ヘルパー

地域支援チーム:地域包括支援センター職員、民生委員、認知症サポーター

家族ができる協働への参加方法として、正確な情報提供、決定事項の遵守、積極的な学習、そして自分の限界の表明が重要です。「家族だから何でもできて当然」という考えを手放すことが大切ですね。

まとめ

認知症の方のデイサービス拒否は、一般的な拒否とは異なる専門的な理解と対応が必要な問題です。認知機能の低下、被害妄想や誤解、記憶障害と時間感覚の混乱など、認知症特有の症状が複雑に絡み合って拒否反応を引き起こします。

これらの症状を正しく理解し、認知症の段階に応じた個別ケア計画を作成し、BPSD(行動・心理症状)を考慮した専門的対応を行うことで、本人の不安を軽減し、安心してデイサービスを利用してもらうことが可能になります。

夜中に不安で眠れない時や、誰にも相談できない認知症介護の悩みを抱えた時は、24時間対応のオンライン相談サービスなどを活用して、専門的なサポートを受けることができます。認知症の症状に詳しい相談員が、具体的で実践的なアドバイスを提供してくれます。

認知症の方のデイサービス拒否は、適切な理解と対応により必ず改善できる問題です。本人の尊厳を守りながら、症状に寄り添った支援を続けることで、本人にとっても家族にとっても良い結果をもたらすことができるでしょう。

さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ

この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?

実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。

そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。

このまま何も変えなければ

介護の判断軸がないままでは、

状況が変わるたびに迷い、

そのたびに自分を責め続けることになります。

「もっと早く考えておけばよかった」

そう思う人を、私たちは何人も見てきました。

毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。

具体的には、

さらに、登録した方だけが読める

- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)

にもアクセスできます。

介護の決断を、自分でできるようになるために

介護に「正解」はありません。

だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。

そのための小さな一歩として、

まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?

下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。

• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。

• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。

• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。