「介護と仕事の両立がきつすぎて、もう限界を感じている」「毎日が疲労の連続で、このままでは体が持たない」「介護離職を考えているけれど、経済的不安もある」

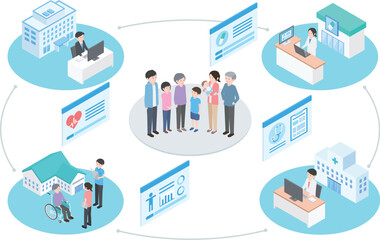

現在、日本では働きながら介護をする「ビジネスケアラー」が約350万人いるといわれ、その多くが深刻な負担を抱えています。特に2025年問題により団塊の世代が75歳以上となる今、介護と仕事の両立はより切実な社会課題となっています。

この記事では、介護と仕事の両立がきつい理由を明確にし、無理をせず続けられる現実的な解決策をお伝えします。介護離職という選択肢に至る前に、活用できる支援制度や相談窓口について詳しく解説し、あなたが持続可能な両立方法を見つけられるようサポートします。

介護と仕事の両立がきつい理由と現実

介護と仕事の両立がきつい理由は複合的で、単純に時間が足りないという問題だけではありません。まず、両立の困難さを正しく理解することから始めましょう。

時間的制約と体力的負担の蓄積

介護と仕事の両立がきつい最大の理由は、時間的制約と体力的負担が重なることです。

仕事は平日8時間以上、介護は毎日24時間体制が基本となるため、物理的に時間が足りません。朝の出勤前に介護を行い、仕事が終われば再び介護に向かう生活では、自分の休息時間がほとんど確保できないのが現実です。

特に夜間介護が必要な場合、睡眠不足が慢性化します。認知症の方の徘徊や夜間の排泄介助、頻繁な体位交換などにより、まとまった睡眠を取ることが困難になります。

体力的負担も深刻です。移乗介助や入浴介助、車椅子での移動支援など、介護には重労働が多く含まれます。これらを仕事の前後に行うことで、腰痛や肩こり、筋肉疲労などの身体的問題も生じます。

職場での理解不足と相談しにくい環境

職場環境の問題も、介護と仕事の両立を困難にする大きな要因です。

多くの職場では、育児支援制度は充実していても、介護支援制度の認知度や理解度が低いのが現状です。「介護休暇を取りたい」と申し出ても、上司や同僚から理解を得られず、かえって職場での立場が悪くなることを恐れる方も少なくありません。

特に男性の場合、「介護は女性の仕事」という固定観念により、介護をしていることを職場で言い出しにくい環境があります。また、管理職や責任のあるポジションにいる方は、「自分が休むと迷惑をかける」という責任感から、介護の相談をためらう傾向があります。

急な早退や欠勤が必要になった際も、「家族の都合で」としか説明できず、職場の理解を得にくいことがストレスとなります。介護は予測不可能な状況変化が多いため、計画的な業務遂行が困難になることも多々あります。

介護の先行き不安と精神的プレッシャー

介護と仕事の両立がきつい理由として、精神的負担も深刻な問題です。

介護は「いつまで続くかわからない」という先行き不安が常につきまといます。育児の場合は子どもの成長という明確なゴールがありますが、介護の場合は要介護度が改善することは少なく、多くの場合は現状維持または悪化していくものです。

経済的不安も大きな要素です。介護費用は要介護度や利用するサービスによって大きく異なりますが、月額数万円から十数万円かかることが一般的です。これに加えて、介護のために仕事の時間を削ることで収入が減少する可能性もあり、家計への影響は深刻です。

社会的孤立感も問題です。介護に時間を取られることで、友人との付き合いや趣味の時間が削られ、社会とのつながりが薄れがちです。このことが精神的な負担をさらに増大させる悪循環を生み出します。

また、「親孝行をしなければ」「家族の責任だから」という義務感や罪悪感も、精神的プレッシャーを高める要因となります。完璧な介護をしようとするあまり、自分を追い詰めてしまうケースも多く見られます。

介護と仕事の両立を無理なく続ける実践的方法

介護と仕事の両立がきつい状況を改善するには、具体的で実践可能な方法を知ることが重要です。ここでは、今すぐ活用できる制度や工夫をご紹介します。

介護休業・休暇制度の効果的活用法

介護休業・休暇制度は、介護と仕事の両立を支援する重要な制度です。しかし、制度があることを知っていても、効果的な活用方法を理解している人は少ないのが現状です。

介護休業制度は、対象家族1人につき通算93日まで、3回に分割して取得できます。多くの方が「まとまった休みを取る制度」と理解していますが、実は戦略的に活用することで、介護体制を整える貴重な時間として使えます。

効果的な活用法は、介護が始まった初期段階で短期間(1~2週間)利用し、ケアマネジャーとの面談、介護サービス事業者との契約、住宅改修の手配などを集中的に行うことです。この期間で介護の基盤を整えることで、その後の両立がスムーズになります。

介護休暇制度(年5日まで)は、より柔軟に活用できます。半日単位でも取得可能なので、通院付き添いやケアプラン会議への参加、福祉用具の選定など、短時間の用事に活用しましょう。

柔軟な働き方と職場との上手な調整術

職場との調整は、介護と仕事の両立成功の鍵となります。上手な調整術を身につけることで、職場の理解を得ながら両立を続けられます。

まず重要なのは、介護の事実を適切なタイミングで職場に伝えることです。隠し続けることでかえって信頼を失うリスクがあります。直属の上司との個別面談で、現在の状況と今後の見通し、必要な配慮について具体的に相談しましょう。

時差出勤制度やフレックスタイム制度がある場合は、積極的に活用します。例えば、朝の介護時間を確保するために10時出勤にし、その分夕方まで勤務する、または早朝出勤して夕方早めに帰宅するなど、介護スケジュールに合わせた調整が可能です。

テレワークが可能な職種であれば、週に数日は在宅勤務を取り入れることで、介護と仕事の両立がしやすくなります。通勤時間を介護時間に充てることができ、緊急時の対応も迅速に行えます。

業務の優先順位を明確にし、重要度の高い業務に集中することも大切です。上司と相談して、業務の一部を同僚に引き継いだり、外部に委託したりすることで、効率的な働き方を実現できます。

介護サービスの戦略的活用で負担軽減

介護サービスを戦略的に活用することで、介護負担を大幅に軽減できます。「家族が介護するもの」という固定観念を捨て、プロのサービスを上手に組み合わせることが重要です。

デイサービスは、平日の日中に要介護者を預かってもらえる便利なサービスです。働いている家族にとって、安心して仕事に集中できる時間を確保できます。入浴介助や食事提供、機能訓練なども含まれているため、家庭での介護負担も軽減されます。

訪問介護サービスは、身体介護や生活援助を自宅で受けられます。朝の身支度や服薬管理、夕方の入浴介助など、働く家族が不在の時間帯を中心にサービスを組み合わせることで、効率的な介護体制を構築できます。

ショートステイ(短期入所)は、数日から2週間程度、介護施設で宿泊できるサービスです。出張や冠婚葬祭などの際だけでなく、定期的に利用することで介護者のリフレッシュ時間を確保できます。

福祉用具のレンタルサービスも積極的に活用しましょう。車椅子、介護ベッド、手すりなどを適切に導入することで、日常の介護動作が楽になり、介護者の身体的負担を軽減できます。

介護離職を避けるための相談と支援体制

介護と仕事の両立がきつい状況が続くと、介護離職を考えてしまうことがあります。しかし、離職は経済的リスクが大きく、介護負担の軽減にもつながりません。適切な相談窓口と支援体制を知ることで、離職以外の選択肢を見つけることができます。

専門家に相談するメリットと具体的窓口

専門家への相談は、介護と仕事の両立問題を解決する重要な手段です。一人で悩むのではなく、専門知識を持つ人からアドバイスを受けることで、思いもよらない解決策が見つかることがあります。

地域包括支援センターは、高齢者とその家族の総合相談窓口です。介護保険の申請から介護サービスの選択、家族の負担軽減方法まで、幅広い相談に対応しています。仕事との両立で困っている場合も、具体的なアドバイスを受けることができます。

職場の人事部や産業医、産業カウンセラーも重要な相談先です。企業によっては介護支援制度の詳細説明や個別相談に応じてくれます。従業員支援プログラム(EAP)を導入している企業では、介護に関する専門的なカウンセリングも受けられます。

ハローワークでも「仕事と介護の両立支援」に関する相談を受け付けています。転職を考えている場合は、介護しやすい職場環境の会社情報や、両立支援制度が充実した企業の紹介も受けられます。

ケアマネジャーとの密な連携も欠かせません。ケアマネジャーは要介護者の状況を最もよく把握しており、働く家族の事情に配慮したケアプランを作成してくれます。遠慮なく仕事の都合を伝え、サービス調整を依頼しましょう。

家族間の役割分担と外部サービス連携

介護と仕事の両立がきつい状況を改善するには、家族間での役割分担と外部サービスとの連携が重要です。一人ですべてを抱え込まず、チーム体制で介護に取り組むことが成功の鍵となります。

まず、家族会議を開いて現在の介護状況を共有しましょう。誰がどのような負担を担っているか、今後必要になる介護内容、各家族の仕事や生活状況などを整理します。感情的にならず、事実に基づいて話し合うことが重要です。

役割分担は、各家族の生活状況やスキル、地理的条件を考慮して決めます。直接介護、経済的支援、情報収集、手続き代行など、介護には様々な役割があります。遠方に住む兄弟姉妹でも、オンラインでの相談対応や経済的支援などで協力できます。

外部サービスとの連携では、民間の介護サービスも選択肢に含めることが大切です。介護保険サービスだけでは不足する場合、自費での家事代行サービスや見守りサービス、配食サービスなどを組み合わせることで、より手厚いサポート体制を構築できます。

長期的視点での介護計画と準備

介護と仕事の両立を持続可能にするには、長期的視点での計画と準備が不可欠です。目先の問題解決だけでなく、将来を見据えた戦略的なアプローチが必要です。

介護の見通しを立てるために、主治医やケアマネジャーと定期的に相談し、要介護者の状態変化の可能性について情報を収集しましょう。認知症の進行や身体機能の低下など、予想される変化に対する準備をしておくことで、慌てることなく対応できます。

経済的準備も重要な要素です。介護費用は要介護度の進行とともに増加する傾向があります。現在の介護費用を把握し、将来的な費用増加に備えた資金計画を立てましょう。介護保険外のサービスや住宅改修費用なども考慮に入れる必要があります。

住環境の整備も計画的に進めます。バリアフリー改修、介護機器の導入、安全対策の強化など、要介護度の進行に合わせた住環境づくりを段階的に行うことで、在宅介護の継続が可能になります。

将来的な施設入所の可能性についても早めに情報収集しておきます。在宅介護の限界を感じた時に慌てることなく、スムーズに次の段階に移行できるよう準備することが大切です。

介護と仕事の両立で一番大切なのは、一人で抱え込まないことです。制度を活用し、周囲に相談し、無理をしすぎないことが、長期間両立を続ける秘訣なんですよ。

介護と仕事の両立がきつい時は?まとめ

介護と仕事の両立がきつい状況は、決して珍しいことではありません。時間的制約、体力的負担、職場での理解不足、先行き不安など、複数の要因が重なることで困難な状況が生まれています。

しかし、適切な制度活用と周囲のサポートがあれば、両立を続けることは可能です。介護休業・休暇制度の戦略的活用、職場との上手な調整、介護サービスの効果的な組み合わせにより、負担を軽減できます。

介護離職は経済的リスクが大きく、介護負担の軽減にもつながりません。専門家への相談、家族間の役割分担、長期的な介護計画により、持続可能な両立方法を見つけることが重要です。

介護と仕事の両立は確かに大変ですが、適切な支援と工夫があれば乗り越えられる課題です。あなた自身の健康と生活も大切にしながら、持続可能な介護体制を築いていってください。

さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ

この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?

実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。

そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。

このまま何も変えなければ

介護の判断軸がないままでは、

状況が変わるたびに迷い、

そのたびに自分を責め続けることになります。

「もっと早く考えておけばよかった」

そう思う人を、私たちは何人も見てきました。

毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。

具体的には、

さらに、登録した方だけが読める

- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)

にもアクセスできます。

介護の決断を、自分でできるようになるために

介護に「正解」はありません。

だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。

そのための小さな一歩として、

まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?

下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。

• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。

• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。

• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。