「親の介護は子どもがするのが当たり前でしょ」そう言われるたびに胸が苦しくなっていませんか。

周りから当然のように期待される親の介護。でも本当にそれだけが正しい選択なのでしょうか。仕事も家庭も抱えながら介護まで一人で背負うことに限界を感じているあなたの気持ちは間違っていません。

この記事では親の介護は当たり前という価値観に縛られて苦しんでいる方へ、罪悪感から解放される新しい考え方をお伝えします。時代の変化とともに介護の形も変わっていることを知れば、あなたの心はきっと軽くなるはずです。

親の介護は本当に当たり前なのか時代背景から考える

親の介護は当たり前という考えは、実は時代や社会の変化とともに大きく変わってきています。昔と今では家族の形も生活スタイルもまったく違うのです。

昭和の価値観と令和の現実のギャップ

昭和の時代は三世代同居が当たり前でした。専業主婦が多く、家に誰かがいる環境が整っていたのです。

しかし令和の今、共働き世帯は7割を超えています。朝早く出勤し夜遅く帰宅する生活では、在宅介護など物理的に不可能なケースがほとんどです。

それなのに「親の介護は当たり前」という昭和の価値観だけが残っているのです。この価値観と現実のギャップが、多くの人を苦しめています。

核家族化と共働きが変えた介護の形

核家族化が進んだ現代では、親と離れて暮らす人が大半を占めます。遠距離介護となれば、物理的にも経済的にも負担は計り知れません。

共働きで家計を支える世帯にとって、介護のために仕事を辞めることは経済的な自殺行為になりかねません。介護離職による収入減は、結果的に親の介護費用も捻出できなくなる悪循環を生みます。

また子育て世代は「親の介護」と「子育て」のダブルケアに直面します。限られた時間とエネルギーで両立することは、もはや個人の努力では解決できないレベルです。

世界から見た日本の介護観の特殊性

実は「親の介護は家族が当たり前」という考えは、世界的に見てかなり特殊です。北欧では介護は社会全体で支えるものという認識が定着しています。

デンマークやスウェーデンでは、高齢者の9割以上が公的サービスを利用しています。家族介護に依存しない社会システムが確立されているのです。

アメリカでも介護は「プロに任せるもの」という考えが一般的です。家族はあくまでサポート役であり、主体的な介護者ではありません。

日本だけが「親の介護は当たり前」という価値観に縛られているのです。この価値観が介護する側もされる側も苦しめている現実を、私たちは直視する必要があります。

親の介護を当たり前と思えない自分を責めないで

親の介護に抵抗を感じる自分を「冷たい人間」だと責めていませんか。その気持ちは決して異常ではありません。

介護への抵抗感は自然な感情である理由

介護への抵抗感は、人間として当然の感情です。自分の人生を犠牲にすることへの恐れは、生存本能からくる自然な反応なのです。

特に親子関係が良好でなかった場合、介護への抵抗感はより強くなります。過去の傷を抱えたまま介護することは、精神的な拷問に等しいケースもあります。

また自分の家庭や仕事、将来の夢を諦めてまで介護に専念することに疑問を感じるのは、健全な自己防衛本能です。自分の人生を大切にしたいと思うことは、決してわがままではありません。

罪悪感の正体と向き合い方

罪悪感の正体は「理想の子ども像」と「現実の自分」のギャップです。世間が求める「親孝行な子ども」になれない自分を責めているのです。

しかし「親の介護は当たり前」という価値観自体が、時代遅れの幻想かもしれません。その幻想に振り回されて、自分を犠牲にする必要はないのです。

罪悪感と向き合うには、まず自分の限界を認めることから始めます。「できないことはできない」と素直に認める勇気が必要です。

次に、介護の形は一つではないことを理解しましょう。直接介護することだけが親孝行ではありません。適切なサービスを手配することも、立派な親への思いやりです。

罪悪感は「優しい心」の裏返し。感じること自体は悪くありません。でも、その罪悪感に支配されて自分を見失わないでくださいね。

完璧な介護を求める必要はない

完璧な介護など存在しません。プロの介護士でさえ、毎日試行錯誤しながら介護をしているのです。

素人である家族が完璧な介護をできるはずがありません。「できる範囲でベストを尽くす」それで十分なのです。

親も子どもに完璧を求めているわけではありません。むしろ子どもが自分のせいで苦しんでいる姿を見ることの方が、親にとっては辛いはずです。

60点の介護でも継続できれば、0点よりはるかに価値があります。無理をして共倒れするより、持続可能な形を見つけることが大切です。

親の介護は当たり前ではなくチームで支える時代へ

現代の介護は一人で背負うものではありません。社会全体で支える仕組みが整っているのです。

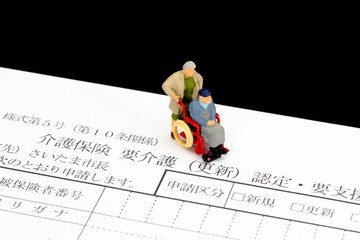

介護保険制度を最大限活用する方法

介護保険制度は「家族介護の限界」を前提に作られた制度です。この制度を使うことは、決して親を見捨てることではありません。

要介護認定を受ければ、訪問介護やデイサービス、ショートステイなど様々なサービスを1〜3割の自己負担で利用できます。これらを組み合わせることで、家族の負担は大幅に軽減されます。

ケアマネジャーと相談しながら、親の状態と家族の事情に合わせた最適なケアプランを作成できます。プロの視点から提案を受けることで、思いもよらない解決策が見つかることもあります。

活用すべき主な介護サービス

・訪問介護:自宅での身体介護や生活援助

・デイサービス:日中の預かりとレクリエーション

・ショートステイ:短期間の施設入所

・訪問看護:医療的ケアのサポート

・福祉用具レンタル:介護ベッドや車椅子など

家族間での役割分担と話し合いのコツ

兄弟姉妹がいる場合、一人だけに介護を押し付けるのは不公平です。それぞれの事情を考慮した役割分担が必要です。

まず家族会議を開き、それぞれができることとできないことを明確にします。物理的に介護できない人は経済的支援を、経済的余裕がない人は時間的支援をするなど、公平な分担を決めましょう。

遠方に住む兄弟も、週末の介護交代や長期休暇での支援など、できることはあります。「親の介護は当たり前」という価値観を家族全体で見直し、現実的な解決策を探ることが大切です。

プロの力を借りることは親孝行

プロの介護士に任せることを「親不孝」と感じる必要はありません。むしろ質の高い介護を受けられることは、親にとっても幸せなのです。

介護のプロは専門知識と技術を持っています。素人では気づかない体調変化を見逃さず、適切な対応ができます。これは家族の愛情では補えない専門性です。

また第三者が介入することで、親子関係も良好に保てます。介護疲れでイライラした家族より、笑顔のプロに介護される方が、親も安心できるはずです。

施設入所を選択することも、立派な親孝行です。24時間体制の見守りと専門的なケアは、在宅では提供できないメリットです。「親の介護は当たり前」という固定観念を捨て、最適な選択をすることが本当の親孝行なのです。

親の介護は当たり前という価値観から自由になるためのまとめ

親の介護は当たり前ではありません。時代も社会も変わった今、新しい介護の形を見つけることが大切です。

昭和の価値観に縛られて苦しむ必要はありません。共働きや核家族が当たり前になった現代では、一人で介護を背負うことは現実的ではないのです。

介護への抵抗感や罪悪感は自然な感情です。自分を責めるのではなく、できる範囲でベストを尽くせばいいのです。完璧を求めず、持続可能な介護を目指しましょう。

介護保険制度やプロのサービスを活用することは、決して親不孝ではありません。むしろ質の高い介護を受けられることは、親にとっても幸せです。家族だけで抱え込まず、社会全体で支える「チーム介護」の時代なのです。

親の介護について一人で悩む必要はありません。専門家のアドバイスを受けながら、最適な解決策を見つけることができます。

さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ

この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?

実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。

そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。

このまま何も変えなければ

介護の判断軸がないままでは、

状況が変わるたびに迷い、

そのたびに自分を責め続けることになります。

「もっと早く考えておけばよかった」

そう思う人を、私たちは何人も見てきました。

毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。

具体的には、

さらに、登録した方だけが読める

- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)

にもアクセスできます。

介護の決断を、自分でできるようになるために

介護に「正解」はありません。

だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。

そのための小さな一歩として、

まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?

下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。

• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。

• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。

• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。