「家族が突然脳梗塞で倒れてしまった」「これから何をすればよいかわからない」「退院後の生活や介護について不安でいっぱい」

家族が脳梗塞になると、突然の出来事に動揺し、何から手をつければよいかわからなくなるのは当然のことです。脳梗塞は日本人の死因第4位、要介護となる原因の第1位となっており、多くの家族が直面する問題です。

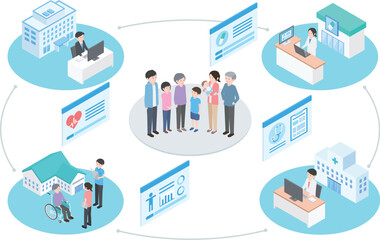

この記事では、家族が脳梗塞になった時に必要な対応を時系列で整理し、医療機関での対応から退院準備、在宅生活の環境整備、介護サービスの活用まで、実践的なガイドをお伝えします。適切な対応により、患者と家族の両方が安心して生活できる環境を築くことができます。

家族が脳梗塞になったら最初にすべき対応と手続き

家族が脳梗塞になった時の初期対応は、その後の治療や回復に大きく影響します。慌てずに適切な手順を踏むことが重要です。

家族が脳梗塞になったら病院での情報収集と連携方法

家族が脳梗塞になったら、まず医療チームとの密接な連携を確立することが最優先です。

主治医からの説明を必ず複数の家族で聞くようにしましょう。脳梗塞の部位、重症度、予想される後遺症、治療方針について詳しく確認します。専門的な内容が多いため、録音許可を得るか、メモを取りながら聞くことをお勧めします。

看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリスタッフとも積極的にコミュニケーションを図りましょう。日常のケアや回復状況について、医師以外のスタッフが持つ情報も非常に貴重です。

医療ソーシャルワーカー(MSW)への相談も早期に行うことが重要です。退院後の生活設計、利用可能な制度やサービス、経済的支援について専門的なアドバイスを受けることができます。

患者の状態変化や気づいた点は積極的に医療スタッフに報告しましょう。家族の観察は治療やリハビリテーションの方針決定に重要な情報となります。

家族が脳梗塞になったら必要な公的手続きと申請

家族が脳梗塞になったら、早期に必要な公的手続きを進めることで、利用可能な支援を最大限活用できます。

介護保険の要介護認定申請は最優先で行うべき手続きです。脳梗塞は特定疾病に指定されており、40歳以上であれば介護保険サービスを利用できます。市区町村の介護保険担当窓口で申請手続きを行いましょう。

身体障害者手帳の申請も検討すべき重要な手続きです。脳梗塞による後遺症の程度に応じて、肢体不自由や言語機能障害などで認定を受けられる可能性があります。各種税制優遇や交通費助成などの支援を受けることができます。

障害年金の申請も忘れてはいけない手続きです。脳梗塞により日常生活や労働に制限が生じた場合、初診日から1年6か月後以降に申請が可能となります。年金事務所での相談を早めに受けることをお勧めします。

高額療養費制度の活用も重要です。医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が還付される制度です。健康保険組合や国民健康保険の窓口で手続きを行います。

主要な公的手続き一覧

– 介護保険要介護認定申請(市区町村)

– 身体障害者手帳申請(市区町村)

– 障害年金申請(年金事務所)

– 高額療養費制度申請(健康保険組合等)

– 傷病手当金申請(会社員の場合)

家族が脳梗塞になったら退院前の準備事項

家族が脳梗塞になったら、退院前の準備が在宅生活の成功を左右します。計画的な準備が必要です。

退院前カンファレンスへの参加は必須です。医師、看護師、リハビリスタッフ、MSWなどが参加し、退院後の生活について具体的な計画を立てます。在宅での注意点、服薬管理、緊急時の対応について詳しく確認しましょう。

介護サービスの調整も退院前に完了させる必要があります。ケアマネジャーとの面談を行い、要介護度に応じたサービス計画を作成します。訪問介護、デイサービス、訪問看護などの具体的なサービス内容と開始日を決定します。

かかりつけ医との連携も重要な準備事項です。退院後の継続的な医学管理について、病院からかかりつけ医への情報提供を確実に行います。定期受診の予定や緊急時の連絡方法も確認しておきましょう。

家族の役割分担も事前に決めておくことが大切です。主たる介護者だけでなく、他の家族メンバーがどのような支援を行うか、緊急時の連絡体制なども含めて整備します。

家族が脳梗塞になったら整えるべき生活環境と安全対策

家族が脳梗塞になったら、安全で快適な在宅生活を送るための環境整備が不可欠です。患者の後遺症の程度に応じた適切な改修と設備導入を行いましょう。

家族が脳梗塞になったら必要な住環境の改善点

家族が脳梗塞になったら、転倒防止と移動の安全性確保が住環境改善の最重要課題です。

段差の解消は最も基本的な改善点です。玄関、居室、浴室、トイレなどの段差をスロープや段差解消機で解消します。わずか数センチの段差でも、片麻痺がある場合は大きな障害となります。

手すりの設置は移動の安全性を大幅に向上させます。廊下、階段、トイレ、浴室など、移動や立ち座りを行う場所に適切な高さと位置で手すりを設置しましょう。握りやすい直径と滑りにくい素材の選択も重要です。

床材の変更も転倒防止に効果的です。滑りやすいフローリングやタイルを滑り止め効果のある材料に変更したり、滑り止めマットを適切に配置したりします。

照明の改善も重要な環境整備です。暗い場所での転倒リスクを減らすため、足元灯の設置や人感センサー付き照明の導入を検討します。特に夜間のトイレへの移動経路は十分な照明を確保しましょう。

扉の改修も検討すべき項目です。開き戸から引き戸への変更により、車いすでの通行が可能になり、開閉の負担も軽減されます。

家族が脳梗塞になったら導入すべき介護用具と設備

家族が脳梗塞になったら、適切な介護用具の導入により、日常生活の質を大幅に改善できます。

特殊寝台(介護ベッド)は多くの場合に必要となる基本的な用具です。背上げ機能や高さ調整機能により、起き上がりや移乗が容易になります。マットレスも体圧分散効果のあるものを選択することで、床ずれ予防にも効果的です。

車いすは移動能力に応じて適切なタイプを選択します。自走式、介助式、電動車いすなど、患者の残存機能と生活環境に応じた選択が重要です。

歩行補助具も段階的に導入を検討します。杖、歩行器、シルバーカーなど、歩行能力の回復状況に応じて最適なものを選択しましょう。

入浴関連用具は安全性と快適性の両面で重要です。シャワーチェア、浴槽台、入浴用手すりなどにより、入浴時の事故リスクを大幅に軽減できます。

トイレ関連用具も日常生活の自立度向上に大きく貢献します。便座昇降機、ポータブルトイレ、尿器などを必要に応じて導入します。

家族が脳梗塞になったら気をつけるべき日常生活の注意点

家族が脳梗塞になったら、日常生活での安全管理と健康維持のための注意点を理解し、実践することが重要です。

服薬管理は脳梗塞再発防止の要です。血液をサラサラにする薬、血圧を下げる薬、コレステロールを下げる薬など、複数の薬を正確に服用する必要があります。お薬カレンダーや服薬支援アプリの活用により、飲み忘れや重複服用を防ぎましょう。

血圧管理も継続的に行う必要があります。家庭血圧計を使用し、定期的な測定記録を行います。急激な血圧変動は脳梗塞の再発リスクを高めるため、異常値を発見した場合は速やかに医師に相談しましょう。

栄養管理と食事内容の調整も重要な注意点です。塩分制限、コレステロール管理、適切なカロリー摂取により、動脈硬化の進行を防ぎます。嚥下機能に障害がある場合は、とろみ剤の使用や食形態の調整も必要です。

脱水予防も特に注意が必要な点です。脳梗塞患者は血液が固まりやすい傾向があるため、適切な水分摂取により血液粘度を下げることが重要です。

再発の危険サインを家族全員が理解しておくことも大切です。突然の頭痛、めまい、ろれつが回らない、手足の脱力などの症状が現れた場合は、直ちに救急車を呼ぶ必要があります。

家族が脳梗塞になったら活用すべきサポート体制と介護サービス

家族が脳梗塞になったら、一人で抱え込むことなく、利用可能なサービスやサポート体制を最大限活用することが、患者と家族の両方にとって重要です。

家族が脳梗塞になったら利用できる介護保険サービス

家族が脳梗塞になったら、介護保険サービスを計画的に活用することで、在宅での生活継続が可能になります。

訪問介護は自宅で受けられる基本的なサービスです。身体介護(入浴、排泄、食事介助など)と生活援助(掃除、洗濯、買い物など)を提供します。特に家族が仕事をしている場合や、介護負担が大きい場合に重要なサービスです。

通所介護(デイサービス)は、日中を施設で過ごすサービスです。入浴、食事、レクリエーション、機能訓練などを提供し、社会参加の機会と家族の休息時間を同時に確保できます。

訪問看護は医療的ケアが継続して必要な場合に利用します。血圧管理、服薬指導、医療機器の管理、褥瘡処置など、専門的な医療ケアを自宅で受けることができます。

短期入所サービス(ショートステイ)は、家族の休息や急用時に数日から2週間程度の短期間、施設でケアを受けるサービスです。レスパイトケア(介護者の休息)の重要な手段です。

通所リハビリテーション(デイケア)は、医療機関や介護老人保健施設で専門的なリハビリテーションを受けるサービスです。理学療法、作業療法、言語聴覚療法などを継続的に受けることができます。

主要な介護保険サービス

– 訪問介護(身体介護・生活援助)

– 通所介護(デイサービス)

– 訪問看護(医療的ケア)

– 短期入所サービス(ショートステイ)

– 通所リハビリテーション(デイケア)

– 福祉用具貸与・購入費支給

家族が脳梗塞になったら必要な心理的サポートと相談窓口

家族が脳梗塞になったら、患者だけでなく支える家族の心理的サポートも同様に重要です。

地域包括支援センターは高齢者とその家族の総合相談窓口です。介護サービスの相談から、経済的な問題、家族の健康問題まで、幅広い相談に対応しています。地域の身近な相談先として活用しましょう。

脳卒中患者・家族会への参加も有効な心理的サポートです。同じ経験を持つ患者や家族との交流により、孤立感の解消と実践的なアドバイスを得ることができます。

医療機関のカウンセリングサービスも利用を検討しましょう。脳梗塞後のうつ症状や不安障害は患者・家族ともに現れやすいため、専門的な心理的支援が必要な場合があります。

介護者向けの教室や勉強会への参加も推奨されます。介護技術の習得だけでなく、同じ境遇の介護者との情報交換や心理的支援を受けることができます。

家族が脳梗塞になったら継続すべきリハビリテーションの重要性

家族が脳梗塞になったら、継続的なリハビリテーションが機能回復と生活の質向上の鍵となります。

理学療法は運動機能の回復を目指します。歩行訓練、バランス訓練、筋力強化訓練などにより、日常生活動作の改善を図ります。自宅でも継続できる運動メニューの指導も重要です。

作業療法は日常生活動作の自立を目指します。食事、更衣、入浴、家事などの具体的な動作訓練により、生活の質の向上を図ります。福祉用具の選定や環境整備のアドバイスも受けられます。

言語聴覚療法は言語機能や嚥下機能の回復を目指します。失語症、構音障害、嚥下障害などに対して専門的な訓練を行います。コミュニケーション手段の確立も重要な目標です。

家族もリハビリテーションに参加することが効果的です。専門職から適切な介助方法や日常生活での注意点を学び、在宅でのリハビリテーション継続をサポートします。

家族が脳梗塞になったら、最初は不安でいっぱいになりますが、適切な準備と支援体制があれば安心して在宅生活を続けることができます。一人で抱え込まず、利用できるサービスは全て活用して、患者さんとご家族の両方が笑顔で過ごせる環境を作っていきましょうね。

まとめ

家族が脳梗塞になった時の対応は、初期の医療機関との連携から、退院後の生活環境整備、長期的な介護体制の構築まで、多岐にわたる準備と調整が必要です。

最初にすべき対応では、医療チームとの密接な連携、必要な公的手続きの早期実施、退院前の綿密な準備が重要です。介護保険認定申請、身体障害者手帳申請、各種経済的支援の手続きは、後の生活を大きく左右するため、早期の対応が求められます。

生活環境の整備では、安全性の確保が最優先となります。段差解消、手すり設置、適切な照明、滑り止め対策などの住環境改善と、特殊寝台、車いす、歩行補助具などの介護用具導入により、安全で快適な在宅生活が実現できます。

サポート体制の構築では、介護保険サービスの計画的活用、心理的サポートの確保、継続的なリハビリテーションの実施が重要です。訪問介護、デイサービス、ショートステイなどのサービスにより、患者の生活の質向上と家族の負担軽減を同時に実現できます。

家族が脳梗塞になったら、一歩ずつ、支援を受けながら前進していくことで、必ず安定した生活を取り戻すことができます。あなたは一人ではありません。

さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ

この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?

実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。

そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。

このまま何も変えなければ

介護の判断軸がないままでは、

状況が変わるたびに迷い、

そのたびに自分を責め続けることになります。

「もっと早く考えておけばよかった」

そう思う人を、私たちは何人も見てきました。

毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。

具体的には、

さらに、登録した方だけが読める

- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)

にもアクセスできます。

介護の決断を、自分でできるようになるために

介護に「正解」はありません。

だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。

そのための小さな一歩として、

まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?

下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。

• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。

• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。

• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。